1973

L'année 1973 est une année commune qui commence un lundi.

En bref

- 1er janvier : Europe des Neuf en application du traité de Bruxelles.

- 27 janvier : accords de paix de Paris, accords d’armistice dans la guerre du Viêt Nam, qui se poursuit jusqu’à la chute de Saïgon le .

- 11 septembre : coup d’État militaire au Chili.

- 6 octobre - 24 octobre : guerre du Kippour ou quatrième guerre israélo-arabe.

- 16 - 17 octobre : premier choc pétrolier résultant du conflit israélo-palestinien. Les pays arabes membres de l’OPEP (OPAEP) décident une augmentation de 70 % des prix et une réduction mensuelle de 5 % de la production pétrolière jusqu’à évacuation des territoires palestiniens occupés.

- 23 décembre : l’OPEP annonce à Téhéran le doublement des prix du pétrole.

Relations internationales

- 19 mars : le Groupe des dix décide l’abandon de la fixité des taux de change des différentes monnaies par rapport au dollar (système de Bretton Woods) ; mise en place du système des changes flottants.

- 1er juillet : création de la Commission trilatérale (États-Unis, Europe occidentale, Japon) par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski dans le but de sécuriser le partenariat entre ces trois groupes de nations et de promouvoir le capitalisme occidental.

- 2-9 septembre : la IVe conférence au sommet du mouvement des non-alignés à Alger rassemble 65 chefs d’État et 16 mouvements de libération. Elle réclame un nouvel ordre économique mondial.

- 12 septembre : Tokyo Round. Le 14 septembre, une déclaration des ministres du GATT réunis à Tokyo ouvre les négociations commerciales multilatérales (fin le ).

- 16 octobre : le prix Nobel de la paix est attribué à l’Américain Henry Kissinger et au Nord-Vietnamien Le Duc Tho, qui le refuse.

Événements

Afrique

- 20 janvier : assassinat d’Amílcar Cabral, leader du PAIGC.

- 26 janvier : affaire Sampaio/Fernando au Mozambique. Deux prêtres, accusés par la DGS d’encourager leurs paroissiens sur la voie du séparatisme, sont condamnés avec sursis. Le père Telles Sampaio avait en fait dénoncé dans un sermon la destruction et l’extermination des habitants d’un village à Mucumbura du nord du Mozambique par l’armée portugaise.

- 28 janvier : élections législatives et présidentielle au Sénégal. Léopold Sédar Senghor est réélu avec 99,97 % des suffrages.

- 25 février : Alfred Bongo est réélu président de la République au Gabon. Le 30 septembre il se convertit à l’islam à Libreville et prend le nom d’El Hadj Omar Bongo.

- 12 avril : le roi du Swaziland Sobhuza II suspend la constitution de 1968 et s’octroie les pleins pouvoirs jusqu’à sa mort en 1982.

- 15 avril : discours de Zouara. Mouammar Kadhafi consolide son pouvoir en République arabe libyenne en décrétant une « révolution populaire ». Il demande un « sursaut populaire » contre un appareil administratif jugé « anti-démocratique » et accuse le parti unique (CCR) de « confisquer le pouvoir ». Des comités populaires sont créés, les lois en vigueur sont suspendues, la population est armée. Le 2 juin, les comités populaires investissent la radio et la télévision ; le 11 juin, la révolution populaire gagne l’enseignement, l’agriculture et les centres culturels urbains.

- 9-13 mai : première conférence des ministres africains des finances et de l’économie à Abidjan, destinée à dresser le bilan de « la première décennie du développement ». Elle adopte une déclaration africaine sur la coopération, le développement et l’indépendance économique, approuvée au sommet de l’OUA à Addis-Abeba le 26 mai.

- 10 mai : création du Front Polisario qui revendique l’indépendance totale du Sahara espagnol.

- 18 mai : élections législatives camerounaises.

- Mai-juin : la Libye détient la bande d’Aozou (Tchad) jusqu’en 1989, revendiquée en vertu de l’accord franco-italien de 1935.

- 29 juin : reconduction pour cinq ans des accords de coopération franco-maliens.

- 5 juillet : le président Grégoire Kayibanda est renversé par un coup d’État militaire au Rwanda dans un contexte de troubles ethniques. Le ministre de la Défense Juvénal Habyarimana le remplace.

- 18 juillet, Libye : départ d’une marche de l’unité arabe de Tripoli vers Le Caire, réclamant la fusion totale de la Libye et de l’Égypte prévue pour le 1er septembre.

- 20 juillet : loi Bakajika au Zaïre, loi foncière qui supprime la propriété privée du sol. L’État en devient le propriétaire exclusif.

- 25 août : nouvelle constitution en Zambie (parti unique, pouvoir présidentiel fort).

- 1er septembre : la Libye annonce la nationalisation à 51 % des actifs des compagnies pétrolières.

- 24 septembre : la PAIGC déclare unilatéralement l’indépendance de la Guinée-Bissau.

- 18 octobre : The hidden famine, un reportage qui fait la révélation sur la famine en Éthiopie est diffusé à la télévision britannique.

- 25 octobre : les chefs des missions diplomatiques des pays africains accrédités à Paris publient un communiqué qui condamne « les visées expansionnistes et annexionnistes d’Israël ». La guerre du Kippour provoque la rupture en chaîne des relations diplomatiques des États d’Afrique noire membres de l’OUA avec Israël.

- 26 - 28 novembre : les chefs d'État arabes réunis à Alger décident de créer la Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique (BADEA).

- 30 novembre : au Zaïre, le discours du président Mobutu devant le Conseil exécutif national lance les mesures de zaïrianisation. Les biens des étrangers sont confisqués et distribués aux partisans du régime.

- 1er décembre : la rupture des relations diplomatiques entre la Libye et l’Égypte après des dissensions survenues pendant la guerre du Kippour marque l’échec de l’Union des Républiques arabes.

- 2 décembre : après l’OUA en 1968, l’ONU reconnait la SWAPO comme « représentant unique du peuple namibien ».

Amérique

- 12 février : annonce lors du G5 par le secrétaire américain du Trésor George P. Shultz de la deuxième dévaluation du dollar de 11,1 % par rapport au mark et au franc.

- 22 février : au Pérou, le président Juan Velasco Alvarado est hospitalisé pour un anévrisme de l’aorte abdominale et doit subir une amputation de la jambe droite tandis que l’agitation sociale est ascendante. Le 12 mars, le général Edgardo Mercado Jarrín assume la présidence, mais le 31 mars Alvarado, bien qu’affaiblit, reprend ses fonctions.

- 23 février : le président de la République de l’Uruguay Juan María Bordaberry accepte la création d’un Conseil de sécurité nationale (COSENA), composé de militaires, qui va s’imposer petit à petit comme le vrai centre du pouvoir.

- 4 mars : l’Unidad Popular obtient 43,6 % des voix aux législatives au Chili, plus que pour les présidentielles de 1970, et augmente sa représentation parlementaire ; l’opposition unie obtient 54,5 % mais pas la majorité des deux tiers au Congrès nécessaire pour renverser le président. Sous la pression des différents partis de son gouvernement, Salvador Allende ne peut accepter les conditions posées par les militaires pour participer à un nouveau gouvernement. Leur participation au gouvernement pendant six mois n’a pas ramené le calme politique mais les a rapproché du pouvoir. D’avril à septembre, Allende cherche diverses issues à la crise, sous la forme d’ajustements économiques et de remaniements ministériels, en vain. L’opposition, appuyée de plus en plus ouvertement par les États-Unis, organise le blocage des institutions, aggrave la crise économique en lançant des grèves à répétition et recours même à la violence.

- 11 mars : Héctor José Cámpora, candidat du front justicialiste de libération (coalition de péronistes, conservateurs, démocrates-chrétiens) arrive en tête de la présidentielle en Argentine. La junte le déclare officiellement élu le 30 mars.

- 30 avril : scandale du Watergate. Richard Nixon doit accepter la démission de deux de ses principaux conseillers : Bob Haldeman et John Ehrlichman.

- 20 juin : Juan Perón fait un retour triomphal en Argentine. Deux tendances péronistes s’affrontent le même jour près de l’aéroport Ezeiza où doit atterrir le leader.

- 27 juin : coup d’État en Uruguay. Appuyé par l'armée, le président Juan María Bordaberry dissout le Parlement pour « grave violation des principes constitutionnels » et prend tous les pouvoirs. Fin du gouvernement constitutionnel. Un régime autoritaire collégial de 25 membres s’installe. L’état de siège est déclaré afin de pouvoir lancer la guerre contre la subversion. Les partis de gauches sont interdits et leurs dirigeants arrêtés. Les autres partis sont suspendus et le système électoral est abandonné.

- 4 juillet : traité de Chaguaramas. Fondation de la Communauté et Marché commun de la Caraïbe (Caricom), qui entre en vigueur le 1er août.

- 13 juillet, Argentine : dans un climat de violence, Cámpora démissionne.

- 7 août-18 octobre : opération Anorí menée par l’armée colombienne contre l’ELN.

- 9 août : retour des militaires au gouvernement au Chili. Le 22 août, la Chambre des députés adopte une motion qualifiant d’illégale la coalition de gauche et enjoint aux militaires de choisir entre l’exécutif et le législatif.

- 11 septembre : coup d’État au Chili. le gouvernement du Chili est renversé par un coup d’État militaire appuyé par les États-Unis. Le président Salvador Allende se suicide dans le palais présidentiel de la Moneda alors que l’armée donne l’assaut. Le général Pinochet prend le pouvoir et met en place un régime militaire. Le 13 septembre, le Congrès est dissout, la Constitution suspendue, les partis politiques interdits et les médias placés sous surveillance. L’état de siège est imposé et la répression sauvage. Près de 250 000 Chiliens doivent s’exiler pour échapper à la prison, la torture et la mort, la Direccíon de inteligencia nacional (DINA) faisant « disparaître » 11 000 personnes.

- 23 septembre : de nouvelles élections portent Juan Perón au pouvoir en Argentine avec 60 % des suffrages. Il lance la « reconstruction nationale ».

- 24 septembre, Argentine : l’Armée révolutionnaire du peuple est mise hors la loi et il semble que Perón va réprimer les forces de gauche. Il réactive l’alliance avec les syndicats (Acte de compromis national). Le 25 septembre, le secrétaire général de la CGT argentine est assassiné. Le 26 septembre, c’est au tour du président de la Jeunesse péroniste.

- 15 octobre, Chili : décret du ministère de l’Économie libérant totalement les prix. Un autre décret prévoit un ajustement des salaires par un système de bonification destiné à compenser l’inflation.

- 19 novembre : l’Équateur adhère à l’OPEP (fin le ).

Asie et Pacifique

- 8 janvier : reprise de négociations secrètes entre les États-Unis et le Viêt Nam à Paris.

- 27 janvier : accord de Paris sur le Viêt Nam. Cessez-le-feu. Retrait des forces américaines du Viêt Nam du Sud dans un délai de soixante jours. Il prévoit la formation d’un gouvernement tripartite de coalition qui ne verra jamais le jour. Rapidement, la situation se détériore au Sud-Viêt Nam, où les dirigeants anticommunistes corrompus, incapable de juguler l’inflation et privés du soutien d’une bonne partie des crédits américains, perdent le soutien de la population paupérisée et démoralisée.

- 6 février : début des bombardements américains massif sur le Cambodge.

- 12 février : 1re libération de prisonniers de guerre américains au Viêt Nam.

- 20 février, Chine : retour de Deng Xiaoping à Pékin. Il fait sa première apparition publique le 12 avril et en août retrouve son siège au Comité central. En décembre, il retrouve ses fonctions civiles et militaires.

- 21 février : accord de cessez-le-feu signé à Vientiane entre le Royaume du Laos et le Pathet Lao, mettant un terme à la guerre civile laotienne.

- 26 février : face à la crise de subsistance, le gouvernement indien nationalise le commerce des grains.

- 19 mars : ouverture à La Celle-Saint-Cloud de négociation entre le GRP et Saïgon.

- 23 mars : Suharto est réélu président de la république d’Indonésie.

- 29 mars : les derniers soldats américains quittent le Sud Viêt Nam.

- 6 avril : intervention des troupes indiennes pour restaurer l’ordre au Sikkim, agité par des troubles politiques, à la demande du chogyal Palden Thondup Namgyal. Un accord est signé le 8 mai entre le représentant du gouvernement indien, le chogyal et les principaux dirigeants des trois grands partis politiques.

- 9 mai : l’Australie et la Nouvelle-Zélande déposent une plainte à la Cour internationale de justice de La Haye contre les essais nucléaires français.

- 16 mai : In Tam est nommé Premier ministre de la République khmère.

- 29 mai : la Nouvelle-Zélande entre dans l’OCDE.

- 4 juin : le Sénat des États-Unis vote l’amendement Case-Church, qui supprime tous les fonds pour les opérations militaires en Indochine.

- 1er juillet : le Congrès des États-Unis approuve l’amendement Fulbright qui interdit à l’administration tout bombardement sur le Cambodge au-delà du 15 août.

- 17 juillet, Afghanistan : dans une situation diplomatique et économique aggravée, Mohammed Daoud Khan s’empare du pouvoir, destitue le roi, et proclame une République afghane. Il institue un gouvernement neutraliste.

- 7 août, Chine : la publication dans Le Quotidien du Peuple d’un article de Yang Rongguo Confucius, un penseur qui soutenait obstinément l’esclavage, marque le début de la campagne contre Confucius et Lin Biao dans le cadre de la Révolution culturelle, qui vise en réalité Zhou Enlai.

- 8 août, Tokyo : enlèvement de Kim Dae-jung par le KCIA, les services secrets sud-coréens du dictateur Park Chung-hee. L’opposant coréen Kim Dae-jung est sauvé in extremis d’une tentative d’assassinat du KCIA grâce à l’intervention, de sa propre initiative, de l’ambassadeur américain Philip Habib.

- 11 août : A Multi-Cultural Society for the Future, discours à Melbourne de Al Grassby, ministre australien de l’immigration du gouvernement travailliste de Gough Whitlam. Il marque l’adoption officielle d’une politique multiculturelle en Australie et la fin de la White Australia Policy.

- 14 août : une nouvelle Constitution entre en vigueur au Pakistan sous l’impulsion d’Ali Bhutto, qui donne sa forme parlementaire au régime politique actuel.

- 15 août : fin des bombardements américains en République khmère, marquant officiellement la fin de 12 ans d’affrontements armés dans le sud-est asiatique.

- 24 au 28 août : Xe Congrès du Parti communiste chinois. Le 30 août, élection du 10e Politburo du Parti communiste chinois. Les membres de la bande des Quatre sont promus à des postes importants.

- 28 août : accord de New Delhi sur le rapatriement des 93 000 prisonniers de guerre pakistanais détenus par l’Inde.

- 2-9 septembre : le Bhoutan adhère au mouvement des pays non-alignés à l’occasion de la conférence d’Alger.

- 14 octobre, Thaïlande : des manifestations organisées par des étudiants opposés au gouvernement militaire contraignent Thanom Kittikachorn à démissionner et aboutissent à la nomination d’un cabinet civil.

- 29 novembre : 101 personnes meurent dans l’incendie du grand magasin Taiyo à Kumamoto au Japon.

- 1er décembre : la Papouasie-Nouvelle-Guinée obtient l’autonomie.

- 12 décembre : lors d’une réunion du 10e Politburo, Mao propose que Deng Xiaoping prenne un rôle majeur au sein du Comité central et de la Commission militaire centrale et soit nommé chef d’état-major de l’Armée populaire de libération.

- 15-31 décembre : référendum constitutionnel birman.

- 26 décembre : Long Boret est nommé Premier ministre de la République khmère.

Proche-Orient

- 21 février :

- de violentes émeutes éclatent à Hama contre la laïcisation de l’État en Syrie. Elles gagnent rapidement Homs, Alep et le quartier sunnite du Midan à Damas et durent jusqu’en avril. Hafez el-Assad amende le projet de constitution en spécifiant que l’islam doit être la religion du président de la République.

- l’aviation israélienne abat un Boeing 727 de Libyan Arab Airlines au-dessus du désert du Sinaï.

- 25 février, Connecticut et 20 mai, près de Paris : rencontre entre le conseiller égyptien de la Sécurité nationale Hafez Ismaïl et Henry Kissinger, qui établit la politique des « petits pas » : reconnaissance de la souveraineté égyptienne sur le Sinaï mais maintien de la présence militaire d’Israël pendant quelques années pour garantir sa sécurité. Sadate refuse, appuyé par les soviétiques qui rejettent leurs engagements du sommet de Moscou.

- 12 mars : une nouvelle Constitution est adoptée par référendum en Syrie. Le personnel politique du régime est rassemblé au sein du Front national progressiste et regroupe arabistes, communistes et indépendants, sous le contrôle du Parti Baas. Toute opposition est réprimée.

- 10 avril : un commando israélien dirigé par Ehud Barak assassine à Beyrouth trois responsables du Fatah, Kamal Nasser, Abou Youssef et de Kamal Adouan. Le raid provoque au total la mort de dix-sept personnes dont neuf fedayin, quatre Libanais, trois Syriens et une femme italienne. Le 12 avril, à l’occasion des obsèques, une manifestation rassemble 250 000 personnes accusant les autorités de passivité face aux raids du Mossad.

- 23 avril : Sadate et Hafez el-Assad se rencontrent à Borg Al Arab près d’Alexandrie pour préparer un plan de reprise des combats conjoints contre Israël.

- 2-10 mai : de violents combats opposent à Beyrouth l’armée libanaise et des fedayin palestiniens. Les violences se multiplient au Liban entre Palestiniens et chrétiens, entre ces derniers et les forces de la gauche libanaise, entre chefs traditionnels, entre Israël et la résistance. Le 17 mai, l’accord de Melkart réglemente les activités de l’OLP au Liban et interdit les opérations de terrorisme menées à l’étranger depuis le Liban.

- 14-18 mai : débat sur le Moyen-Orient au Conseil de sécurité des Nations unies. Les soviétiques demandent le retrait total des forces israéliennes. Les États-Unis s’y opposent.

- 7 - 11 juin : voyage de Willy Brandt en Israël.

- 16-24 juin : deuxième sommet américano-soviétique Nixon-Brejnev mentionnant les « intérêts légitimes du peuple palestinien ».

- 16 juillet : en Irak, création du Front national patriotique dominé par le parti Baas et avec la participation des communistes.

- 23 août : Sadate rencontre secrètement Fayçal à Riyad et lui fait part de sa décision d’entrer en guerre. Le roi d’Arabie saoudite lui promet un demi milliard de dollars et une utilisation de l’arme pétrolière.

- 6 octobre : quatrième guerre israélo-arabe ou guerre du Kippour (fin le 22 octobre). La Syrie et l’Égypte attaquent Israël le jour du Grand Pardon à 14 heures.

- opération Badr. L’armée égyptienne franchit la ligne Bar-Lev et s’empare de plusieurs postes fortifiées. Des commandos sont parachutés derrière les lignes israéliennes pour couper les communications. L’intervention de l’aviation israélienne est un échec devant les batteries antiaériennes égyptiennes. L’Égypte établit une ligne de défense en profondeur sur la rive Est du canal de Suez. Les Israéliens ont perdu 900 blindés dans les combats.

- sept MiG-21 égyptiens sont abattus dans un combat aérien à Ofira.

- offensive syrienne sur le Golan, combinée à des actions de commandos sur les principales bases israéliennes du plateau. L’aviation israélienne essuie de lourdes pertes. La ligne de défense israélienne recule.

- 6 - 7 octobre : plusieurs navires de guerre syriens sont coulés au large de Lattaquié par les vedettes israéliennes.

- 7 octobre : prise du mont Hermon par la Syrie. La défense israélienne est au bord de l’effondrement sur le Golan.

- 8 octobre : la situation se rétablit sur le Golan avec l’envoi d’Israël d’une nouvelle flotte d’avions.

- 8-9 octobre : combat naval au large de Damiette ; la marine israélienne s’assure la supériorité navale en Méditerranée.

- 10 octobre : les Soviétiques organisent un pont aérien pour ravitailler en armes les Syriens.

- 13 octobre : les Syriens sont revenus à leurs lignes de départ. La Syrie réorganise ses forces avec l’aide de blindés jordaniens et de contingents irakiens, assure la défense de Damas mais échoue à mettre en œuvre une contre-offensive. Israël a dû sacrifier le quart de son potentiel militaire. Il s’adresse aux États-Unis pour de nouvelles fournitures, menaçant de recourir à l’arme nucléaire. Les États-Unis organisent un pont aérien le lendemain.

- 14 octobre :

- l’Égypte lance une nouvelle offensive au Sinaï qui échoue devant l’arrivée de matériel militaire américain. En se repliant, elle laisse à découvert la zone de sortie du canal dans le lac Amer. Ariel Sharon saisit l’opportunité et traverse le canal dans la nuit du 14 au 15 octobre pour mener une tentative d’encerclement de la IIIe armée égyptienne.

- l’Égypte repousse une attaque aérienne israélienne sur la base d’El Mansoura, dans le delta du Nil⋅.

- 16 octobre : dans un discours devant l’Assemblée nationale égyptienne Sadate se dit prêt à accepter un cessez-le-feu et à entamer des pourparlers de paix en échange d’un retrait israélien su Sinaï, mais Israël refuse.

- 17 octobre : début du premier choc pétrolier. les représentants des pays arabes pétroliers (OPAEP), réunis à Koweït, décident une réduction mensuelle de 5 % de la production pétrolière jusqu’à évacuation des territoires occupés et reconnaissance des droits des Palestiniens.

- 19-22 octobre : l’Égypte repousse une offensive israélienne sur Ismaïlia.

- 20 octobre :

- des négociations soviéto-américaine s’ouvrent à Moscou et aboutissent à la résolution 338 du Conseil de sécurité des Nations unies.

- le roi d’Arabie saoudite Fayçal décide un embargo total sur les livraisons destinées aux États-Unis, puis aux Pays-Bas.

- 21-22 octobre : reprise du mont Hermon par Israël.

- 22 octobre : le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 338, qui réaffirme la validité de la résolution 242, adoptée pendant la guerre des Six Jours (1967) et appelle toutes les parties au conflit (l’Égypte, la Syrie, Israël, la Jordanie) à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations en vue « d’instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient ». L’Égypte accepte, puis la Syrie et Israël. Ce dernier décide cependant de ne pas respecter le cessez-le-feu et poursuit dans la nuit sa manœuvre d’encerclement de la IIIe armée égyptienne. Le camp militaire situé au kilomètre 101 de la route Le Caire-Suez est pris, et les forces israéliennes sont devant Suez.

- 24 octobre : la résolution 339 exige le retrait des Israéliens sur leurs positions du 22 octobre. L’Union soviétique propose une intervention militaire conjointe avec les États-Unis pour séparer les belligérants, mais Henry Kissinger refuse. Les Soviétiques sont prêts à agir unilatéralement.

- 25 octobre : à 0 h 25, Kissinger décide de mettre en état d’alerte toutes les forces américaines du secteur atlantique, y compris l’aviation stratégique nucléaire (DEFCON III). La résolution 340 réitère l’ordre de cessez-le-feu et crée une Force d’urgence des Nations unies (FUNU). Devant la tension internationale, Israël accepte le cessez-le-feu.

- 27 octobre : des pourparlers militaires entre l’Égypte et Israël commencent au kilomètre 101 de la route Le Caire-Suez.

- 11 novembre : accord technique du « kilomètre 101 » entre Israël et l’Égypte sous les auspices de Kissinger. Il permet de ravitailler l’armée égyptienne et des échanges de prisonniers.

- 26 - 28 novembre : VIe sommet des Chefs d'État arabes à Alger qui proclame pour la première fois que l’OLP est « le représentant du peuple palestinien » et réitère les objectifs des États arabes face à Israël : libération totale des terres conquises en 1967, libération de la Jérusalem arabe et refus de toute atteinte à la souveraineté de cette dernière, rétablissement des droits nationaux du peuple palestinien. Il exige la fin du soutien militaire et économique de l’Europe occidentale à Israël et la suppression de l’embargo sur les ventes d’armes aux pays arabes. Il demande aux États-Unis une meilleure considération de la cause arabe. Il réitère la nécessité du soutien des pays de l’Est à la cause arabe et la poursuite des livraisons d’armes. Les États-Unis doivent infléchir leur politique jugée trop favorable à Israël, tout comme l’Europe occidentale et le Japon.

- 13 - 18 décembre : Henry Kissinger effectue une navette entre les pays arabes et Israël pour préparer la conférence de Genève.

- 21 décembre : ouverture de la conférence de Genève. Syriens et Égyptiens, soucieux d’obtenir un retrait militaire israélien, sont disposés à céder sur la question palestinienne. Un comité technique militaire, chargé du désengagement des belligérants, est mis en place.

- 22 décembre : l’Iran intervient militairement à Oman pour combattre la rébellion marxiste-léniniste du Dhofar, soutenue par l’Irak. La guerre du Dhofar dure jusqu’en 1976 et se solde par la victoire des forces irano-omanaises.

- 22-23 décembre : la conférence de l’OPEP tenue à Téhéran décide d’augmenter le prix du baril de pétrole brut qui atteint 11,65 dollars (contre 2,9 en octobre).

- 25 décembre : les ministres de l’OPAEP réunis au Koweït décident d’abandonner la réduction mensuelle de production ponctuelle de 5 %.

Europe

- 1er janvier : élargissement de la Communauté économique européenne. Le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark entrent dans la CEE. La Norvège retire sa demande d’adhésion à la suite des résultats négatifs d’un référendum national.

- 5 janvier : reconnaissance diplomatique réciproque entre les Pays-Bas et l’Allemagne de l’Est.

- 6 janvier : début de la commission européenne présidée par François-Xavier Ortoli.

- 26 janvier : gouvernement d’Edmond Leburton en Belgique (fin en 1974).

- 31 janvier : début des négociations sur les forces en Europe centrale (MBFR).

- 8 mars :

- attentats de l’IRA provisoire à Whitehall et Old Bailey (Londres).

- un référendum en Ulster, boycotté par les partis nationalistes (41,8 % d’abstentions), opte à 98,9 % pour le maintien de l’Ulster dans le Royaume-Uni.

- 12 mars : à la suite de la dévaluation du dollar (), lors d’une réunion du conseil sur la situation monétaire à Bruxelles, la RFA, la France, le Danemark et le Benelux décident de faire flotter conjointement leur monnaie au sein du serpent monétaire européen. Le Royaume-Uni, l’Italie et l’Irlande optent pour le flottement autonome de leur monnaie hors du serpent. La livre sterling se dévalue de 20 % en quatre ans. Le taux d’inflation atteint 7 % en Italie. La RFA doit réévaluer le Deutsche Mark à deux reprises (3 % en mars et 5,5 % le 29 juin) pour assurer la survie du serpent monétaire européen.

- 20 mars : le gouvernement britannique publie un « Livre blanc » (Northern Ireland Constitutional Proposals) qui propose le partage du pouvoir entre nationalistes et unionistes, l’abolition du Parlement provincial de Stormont (Irlande du Nord) et son remplacement par une assemblée de 78 membres élus à la proportionnelle.

- 3 avril : mise en place du Fonds européen de coopération monétaire (FECOM), à l’origine de la Banque centrale européenne (BCE).

- 19 avril : fondation à Bad Münstereifel, en Allemagne, du parti socialiste du Portugal par l’avocat Mário Soares.

- 18-22 mai : Léonid Brejnev est le premier secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique à se rendre en Allemagne de l’Ouest ; le 19 mai, il signe avec Willy Brandt un accord de coopération économique, industrielle et technique pour dix ans.

- 24 mai : percée de l’extrême droite au Royaume-Uni. Le British National Front obtient 16 % des voix à une élection partielle dans l’East End londonien.

- 1er juin : après l’échec de la révolte de la marine militaire grecque soutenue par des royalistes (21 mai), la junte militaire grecque abolit la monarchie et proclame une république. Le 29 juillet, un référendum modifie la Constitution de 1968 et Yeóryos Papadópoulos devient président de la république grecque.

- 9 juin : remaniement ministériel en Espagne. Fin de l’expérience technocratique. L’amiral Luis Carrero Blanco devient le chef du gouvernement, chargé de régler la succession.

- 12 juin : Helmut Kohl devient président de la CDU (Union chrétienne-démocrate d’Allemagne).

- 1er juillet : entrée en vigueur de la loi sur l’abolition de la peine de mort en Suède.

- 3 juillet : début de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) ; elle prend fin le . L’URSS propose d’établir un forum paneuropéen qui consoliderait la détente en figeant le statu quo territorial et politique en Europe à son avantage.

- 31 juillet : naissance de l’Agence spatiale européenne.

- 2 août : un incendie au centre de loisirs Summerland, à Douglas, sur l’île de Man fait 51 tués et plus de 80 blessés graves.:

- 26 août : assassinat à Paris de l'opposant tchadien en exil Outel Bono.

- 9 septembre : élections législatives norvégiennes.

- 15 septembre : mort du roi Gustave VI Adolphe de Suède; son petit-fils Charles XVI Gustave lui succède.

- 16 septembre : élections législatives suédoises. Le PSD et les communistes obtiennent 175 sièges, à égalité avec la coalition « bourgeoise » composée du Parti du centre, des libéraux et des modérés ; Olof Palme reste Premier ministre.

- 18 septembre : l’Ostpolitik du chancelier Willy Brandt permet l’entrée simultanée des deux Allemagne, la RFA et la RDA, à l’ONU à la suite de la Résolution 335 du Conseil de sécurité des Nations unies.

- 1er octobre, RDA : un document retrouvé en août 2007 dans les archives de la Stasi autorise les agents de la police politique à tirer sur quiconque essayerait de franchir le mur de Berlin, y compris les femmes et les enfants.

- 8 octobre : Spíros Markezínis forme le gouvernement en Grèce.

- 25 octobre : la loi de gouvernement local de l’Écosse reçoit la sanction royale.

- 13 novembre : état d’urgence au Royaume-Uni ; face à la grève des mineurs du charbon, le gouvernement conservateur impose une semaine de trois jours de travail (Three-Day Week) afin de préserver les stocks de charbon utilisés pour produire de l’électricité (fin le ).

- 14 novembre : révolte de l’École polytechnique d’Athènes contre le régime des colonels en Grèce, prise d’assaut par des chars dans la nuit du 16 au 17 ; la répression provoque une centaine de morts.

- 25 novembre, Grèce : Yeóryos Papadópoulos est renversé et remplacé par le général Phaedon Gizikis qui se proclame chef de l’État. Loi martiale. Adamántios Androutsópoulos forme le gouvernement.

- 4 décembre : élections législatives danoises. Le libéral Poul Hartling forme le gouvernement le 19 décembre.

- 9 décembre : accord de Sunningdale, tentative de régler le conflit nord-irlandais en forçant les unionistes à partager le pouvoir avec les nationalistes.

- 11 décembre : traité de Prague sur les relations mutuelles entre la République fédérale d’Allemagne et la République socialiste tchécoslovaque.

- 20 décembre : Luis Carrero Blanco est assassiné à Madrid par l’ETA, et remplacé à la tête du gouvernement espagnol par Carlos Arias Navarro.

Fondations en 1973

Naissances en 1973

- 17 juillet : Jhonson Napoleon, entrepreneur haïtien.

Décès en 1973

- Personnalités majeures décédées en 1973

- 22 janvier : Lyndon B. Johnson (homme politique américain)

- 6 mars : Pearl Buck (romancière américaine)

- 18 mars : Roland Dorgelès (écrivain et journaliste français)

- 8 avril : Pablo Picasso (peintre, dessinateur et sculpteur espagnol).

- 2 août : Jean-Pierre Melville (cinéaste français)

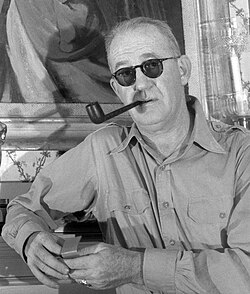

- 31 août : John Ford (cinéaste américain)

- 2 septembre : J. R. R. Tolkien (écrivain britannique)

- 11 septembre : Salvador Allende (homme politique chilien)

- 23 septembre : Pablo Neruda (poète chilien)

- 26 septembre : Anna Magnani (actrice italienne)

- 28 septembre : Fernand Raynaud (humoriste français)

- 2 octobre : Paavo Nurmi (athlète finlandais)

- 22 octobre : Pablo Casals (violoncelliste et compositeur espagnol)

- 13 novembre : Bruno Maderna (compositeur et chef d'orchestre italien)

- 1er décembre : David Ben Gourion (homme politique israélien)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- L’année 1973 sur le site de la Bibliothèque nationale de France